Dissertationspreis des Deutsch-Französischen Historiker:innenkomitees

Der Vorstand des Deutsch-Französischen Historiker:innenkomitees (DHFK) schreibt den Dissertationspreis 2026 aus.

Das Deutsch-Französische Historiker:innenkomitee vergibt alle zwei Jahre einen Dissertationspreis und zeichnet damit herausragende Doktorarbeiten aus, welche die Geschichte des jeweiligen Nachbarlands, die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen bzw. beider Länder im Vergleich für das 19. und/oder 20. Jahrhundert erforschen.

Bewerbungen sind auf Vorschlag eines Mitglieds des Komitees (unter Ausschluss der Erstbetreuer:innen) möglich für Doktorarbeiten, die zwischen dem 1.1.2024 und dem 31.12.2025 verteidigt worden sind. Eigenbewerbungen sind nicht möglich.

Die letzten drei Preisträger:innen waren:

2024

Alexander Hilpert (Universität des Saarlandes): Der Fälscher Heinrich Schaeffer (1837−1884) zwischen Deutschland, Italien und Frankreich. Grenzüberschreitungen und Authentisierungen in Kunst, Presse und Justiz

2022

Delphine Froment (Université de Lorraine): La fabrique du Kilimandjaro. Savoirs géographiques, représentations et constructions impériales en Afrique de l’Est au XIXe siècle

2020

Daniel Hadwiger (Universität Tübingen): Nationale Solidarität und ihre Grenzen. Die deutsche Nationalsozialistische Volkswohlfahrt und der französische Secours national im Zweiten Weltkrieg

Preisvorschläge sind bis zum 28. Februar 2026 in Form einer kurzen Begründung zu Preiswürdigkeit und Innovationspotential der Arbeit zu richten an die Vorsitzende des Deutsch-Französischen Historiker:innenkomitees: Prof. Dr. Silke Mende (silke.mende@zegk.uni-heidelberg.de).

Bitte senden Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht die vollständigen Bewerbungsunterlagen. Diese werden erst in einem zweiten Schritt angefordert.

Rückfragen richten Sie bitte ebenfalls an: Prof. Dr. Silke Mende (silke.mende(at)zegk.uni-heidelberg.de).

17. Tagung des Deutsch-französischen Historikerkomitees, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin

17. Tagung des Deutsch-französischen Historikerkomitees, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin Mit der Pariser Wochenzeitung Die Zukunft (1938–1940) gründeten Willi Münzenberg, der einflussreichste antifaschistische Medienmacher der Zwischenkriegszeit und der Katholik Werner Thormann ein visionäres Sprachrohr aller Hitler-Gegner. Unterstützt wurden sie dabei von Arthur Koestler und Manès Sperber sowie progressiven Christen und Sozialisten. Noch kurz vor dem Einbruch des Zweiten Weltkriegs entstand ein deutsch-französisches und europäisches Netzwerk, eine neue demokratische Alternative zum Kampf gegen das Hitlerregime und seinen Helfer Stalin: eine neue christlich-sozialistische Symbiose für ein neues Deutschlands in einem vereinten Europa.

Mit der Pariser Wochenzeitung Die Zukunft (1938–1940) gründeten Willi Münzenberg, der einflussreichste antifaschistische Medienmacher der Zwischenkriegszeit und der Katholik Werner Thormann ein visionäres Sprachrohr aller Hitler-Gegner. Unterstützt wurden sie dabei von Arthur Koestler und Manès Sperber sowie progressiven Christen und Sozialisten. Noch kurz vor dem Einbruch des Zweiten Weltkriegs entstand ein deutsch-französisches und europäisches Netzwerk, eine neue demokratische Alternative zum Kampf gegen das Hitlerregime und seinen Helfer Stalin: eine neue christlich-sozialistische Symbiose für ein neues Deutschlands in einem vereinten Europa. La certitude d’assister à un moment de bascule dans les équilibres du monde dessine la fin d’une ère qui a commencé en 1989-90, dans l’incrédulité, l’inquiétude mais aussi dans une joie intense. Plus encore que les changements réels qu’elle a entraînés, c’est le souvenir d’émotions puissantes qui fait la postérité de 1989, rare césure positive de l’histoire contemporaine.

La certitude d’assister à un moment de bascule dans les équilibres du monde dessine la fin d’une ère qui a commencé en 1989-90, dans l’incrédulité, l’inquiétude mais aussi dans une joie intense. Plus encore que les changements réels qu’elle a entraînés, c’est le souvenir d’émotions puissantes qui fait la postérité de 1989, rare césure positive de l’histoire contemporaine. L’histoire de la justice ouest-allemande après 1945 ne se résume pas à la question du passé national-socialiste. À travers l’histoire des rapports entre justice et médias, c’est le processus complexe d’adaptation d’une institution à la démocratie et aux mutations de l’après-guerre qui se dévoile. En se fondant sur une étude inédite du travail des services de presse de la justice et du quotidien des rapports entre magistrats et journalistes à différentes échelles, l’analyse montre comment les acteurs judiciaires ont réagi aux revendications des médias en matière d’accès à l’information ou encore à l’essor de la radio, puis de la télévision. À rebours de toute vision monolithique, cette histoire culturelle de la justice ouest-allemande entre 1945 et 1963 met au jour une pluralité de discours et de pratiques et des rapports aux médias

L’histoire de la justice ouest-allemande après 1945 ne se résume pas à la question du passé national-socialiste. À travers l’histoire des rapports entre justice et médias, c’est le processus complexe d’adaptation d’une institution à la démocratie et aux mutations de l’après-guerre qui se dévoile. En se fondant sur une étude inédite du travail des services de presse de la justice et du quotidien des rapports entre magistrats et journalistes à différentes échelles, l’analyse montre comment les acteurs judiciaires ont réagi aux revendications des médias en matière d’accès à l’information ou encore à l’essor de la radio, puis de la télévision. À rebours de toute vision monolithique, cette histoire culturelle de la justice ouest-allemande entre 1945 et 1963 met au jour une pluralité de discours et de pratiques et des rapports aux médias Le dernier volume du Comité franco-allemand de l’histoire des XIXe et XXe siècles examine les origines et l’évolution du concept de solidarité, ainsi que les pratiques de l’action solidaire dans un espace transnational. Les différentes contributions s’intéressent aux penseurs comme aux praticiens de la solidarité, aux réseaux qui ont développé des pratiques d’assistance mutuelle, aux dimensions solidaires de l’État-providence, enfin aux tentatives pour transposer ce dernier au niveau européen grâce à la coopération intersyndicale ou au projet d’« Europe sociale ». Les conditions de la solidarité européenne dans le contexte de la politique extérieure et des relations Est-Ouest sont également abordées, de même que la mondialisation des pratiques solidaires face à la guerre et aux migrations forcées. Plusieurs contributions s’inscrivent dans le débat scientifique sur la dimension éthique de la solidarité, débats qui associent éthique de la responsabilité, solidarité idéologique et rôle des intérêts propres dans l’action solidaire.

Le dernier volume du Comité franco-allemand de l’histoire des XIXe et XXe siècles examine les origines et l’évolution du concept de solidarité, ainsi que les pratiques de l’action solidaire dans un espace transnational. Les différentes contributions s’intéressent aux penseurs comme aux praticiens de la solidarité, aux réseaux qui ont développé des pratiques d’assistance mutuelle, aux dimensions solidaires de l’État-providence, enfin aux tentatives pour transposer ce dernier au niveau européen grâce à la coopération intersyndicale ou au projet d’« Europe sociale ». Les conditions de la solidarité européenne dans le contexte de la politique extérieure et des relations Est-Ouest sont également abordées, de même que la mondialisation des pratiques solidaires face à la guerre et aux migrations forcées. Plusieurs contributions s’inscrivent dans le débat scientifique sur la dimension éthique de la solidarité, débats qui associent éthique de la responsabilité, solidarité idéologique et rôle des intérêts propres dans l’action solidaire.

Ni complète ni irréprochable, la dénazification s’est donné pour ambition d’épurer et de rééduquer une population allemande jugée coupable d’avoir soutenu jusqu’au bout le régime criminel d’Adolf Hitler.

Ni complète ni irréprochable, la dénazification s’est donné pour ambition d’épurer et de rééduquer une population allemande jugée coupable d’avoir soutenu jusqu’au bout le régime criminel d’Adolf Hitler.

So unterschiedlich die Formen und Praktiken der Gewalt sein mögen, so unterschied- lich können auch ihre Wahrnehmung und die Emotionen ausfallen, die sie hervorbringt. Gewalt kann Schmerz, Schrecken, Entsetzen und Trauer genauso erzeugen wie Gleichgültigkeit, Triumphgefühle oder Genugtuung. Die Frage, wie Gewalt wahrgenommen wird und welche Emotionen mit ihr verbunden sind, hängt von vielen Faktoren ab: davon, ob jemand auf der Seite der Opfer, der Täterinnen und Täter oder der Zeuginnen und Zeu- gen steht, davon, ob Gewalt als legitim oder illegitim empfunden wird oder davon, wie nah oder wie fern die Gewalt ist und in welcher Weise sie medial vermittelt wird. Ziel der Tagung ist es, das komplexe Verhältnis von Gewaltausübung und Gewaltwahrnehmung im Kontext der deutsch-französischen Geschichte und davon ausgehend im europäischen und dem damit verbundenen globalen Raum in den Blick zu nehmen.

So unterschiedlich die Formen und Praktiken der Gewalt sein mögen, so unterschied- lich können auch ihre Wahrnehmung und die Emotionen ausfallen, die sie hervorbringt. Gewalt kann Schmerz, Schrecken, Entsetzen und Trauer genauso erzeugen wie Gleichgültigkeit, Triumphgefühle oder Genugtuung. Die Frage, wie Gewalt wahrgenommen wird und welche Emotionen mit ihr verbunden sind, hängt von vielen Faktoren ab: davon, ob jemand auf der Seite der Opfer, der Täterinnen und Täter oder der Zeuginnen und Zeu- gen steht, davon, ob Gewalt als legitim oder illegitim empfunden wird oder davon, wie nah oder wie fern die Gewalt ist und in welcher Weise sie medial vermittelt wird. Ziel der Tagung ist es, das komplexe Verhältnis von Gewaltausübung und Gewaltwahrnehmung im Kontext der deutsch-französischen Geschichte und davon ausgehend im europäischen und dem damit verbundenen globalen Raum in den Blick zu nehmen. Depuis les années 1970, un champ de recherche interdisciplinaire se développe sur les questions de santé reproductive et sexuelle, approchées depuis une perspective genrée et articulées avec un questionnement sur les conflits de légitimité entre savoirs sur la santé au sein des mobilisations de femmes. À partir de travaux portant sur l’Allemagne de l’Ouest, l’Europe francophone, le Mali et le Sénégal, ce dossier croise des réflexions issues de travaux sur la construction des frontières de la médecine instituée avec des approches propres à l’étude des mouvements sociaux. Les autrices interrogent notamment la place que prend l’engagement des femmes dans les conflits de légitimité entre savoirs sur leur santé. Contestent-elles les savoirs médicaux ou se les approprient-elles ? Comment les traduisent-elles en pratiques ? Produisent-elles de nouveaux savoirs sur la santé des femmes ? Et si oui, le font-elles en lien avec le corps médical ?

Depuis les années 1970, un champ de recherche interdisciplinaire se développe sur les questions de santé reproductive et sexuelle, approchées depuis une perspective genrée et articulées avec un questionnement sur les conflits de légitimité entre savoirs sur la santé au sein des mobilisations de femmes. À partir de travaux portant sur l’Allemagne de l’Ouest, l’Europe francophone, le Mali et le Sénégal, ce dossier croise des réflexions issues de travaux sur la construction des frontières de la médecine instituée avec des approches propres à l’étude des mouvements sociaux. Les autrices interrogent notamment la place que prend l’engagement des femmes dans les conflits de légitimité entre savoirs sur leur santé. Contestent-elles les savoirs médicaux ou se les approprient-elles ? Comment les traduisent-elles en pratiques ? Produisent-elles de nouveaux savoirs sur la santé des femmes ? Et si oui, le font-elles en lien avec le corps médical ?

Das Deutsch-französische Historikerkomitee trauert um sein langjähriges Mitglied Hans-Manfred Bock, der am 22. August 2022 im Alter von 82 Jahren verstorben ist.

Das Deutsch-französische Historikerkomitee trauert um sein langjähriges Mitglied Hans-Manfred Bock, der am 22. August 2022 im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Wird heute in der Politik, den Medien oder den Schulen von den deutsch-französischen Beziehungen der Nachkriegszeit gesprochen, so geht es meist um de Gaulle und Adenauer, den Elysée-Vertrag oder das Deutsch-Französische Jugendwerk. Doch neben diesen vielfach thematisierten Formen des Engagements für die deutsch-französische Freundschaft, gab es auch zwischen Frankreich und der DDR Beziehungen, die nachhaltige Wirkung zeigten. Frankreich als Land der französischen Revolution, der Pariser Commune und der Résistance war für die DDR von besonderem Interesse. Insbesondere die Tatsache, dass sich die kommunistische Partei (PCF) in Frankreich großer Beliebtheit erfreute und mehrere Städte von kommunistischen Bürgermeister(inne)n verwaltet wurden, führte dazu, dass die Beziehungen zu Frankreich auch von den DDR-Organen politisch gewollt waren. Sie sollten dazu dienen, die Anerkennung der DDR in Frankreich voranzutreiben, die bundesdeutsche Hallstein Doktrin zu unterwandern und die DDR als besseren deutschen Staat zu präsentieren. Insbesondere die 1958 in Frankreich gegründete zivilgesellschaftliche Organisation EFA, Échanges franco-allemands, setzte sich für die Beziehungen zum „anderen“ Deutschland ein. (…)

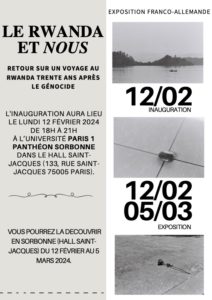

Wird heute in der Politik, den Medien oder den Schulen von den deutsch-französischen Beziehungen der Nachkriegszeit gesprochen, so geht es meist um de Gaulle und Adenauer, den Elysée-Vertrag oder das Deutsch-Französische Jugendwerk. Doch neben diesen vielfach thematisierten Formen des Engagements für die deutsch-französische Freundschaft, gab es auch zwischen Frankreich und der DDR Beziehungen, die nachhaltige Wirkung zeigten. Frankreich als Land der französischen Revolution, der Pariser Commune und der Résistance war für die DDR von besonderem Interesse. Insbesondere die Tatsache, dass sich die kommunistische Partei (PCF) in Frankreich großer Beliebtheit erfreute und mehrere Städte von kommunistischen Bürgermeister(inne)n verwaltet wurden, führte dazu, dass die Beziehungen zu Frankreich auch von den DDR-Organen politisch gewollt waren. Sie sollten dazu dienen, die Anerkennung der DDR in Frankreich voranzutreiben, die bundesdeutsche Hallstein Doktrin zu unterwandern und die DDR als besseren deutschen Staat zu präsentieren. Insbesondere die 1958 in Frankreich gegründete zivilgesellschaftliche Organisation EFA, Échanges franco-allemands, setzte sich für die Beziehungen zum „anderen“ Deutschland ein. (…) L’exposition Face au nazisme. Le cas alsacien, organisée par Jérôme Schweitzer et Catherine Maurer, se tiendra à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg jusqu’au 15 janvier 2023.

L’exposition Face au nazisme. Le cas alsacien, organisée par Jérôme Schweitzer et Catherine Maurer, se tiendra à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg jusqu’au 15 janvier 2023.