Valérie Dubslaff, „Deutschland ist auch Frauensache“, NPD-Frauen im Kampf für Volk und Familie 1964-2020, Berlin, De Gruyter Oldenbourg, 2022

Bei der historischen Betrachtung extrem rechter Parteien gerät meist aus dem Blick, dass auch Frauen dort schon immer einen aktiven Part gespielt haben. So auch in der NPD, deren Geschichte hier zum ersten Mal in weiblicher Perspektive aufgearbeitet wird. Die einst aktivste Partei am rechten Rand bot insbesondere ehemaligen Nationalsozialistinnen vielfältige Betätigungsfelder, ob in den Parteistrukturen, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der ideologischen Zuarbeit oder als Abgeordnete in den Landtagen der Bundesrepublik. Valérie Dubslaff untersucht die personellen, politischen und ideologischen Entwicklungen der NPD seit ihrer Gründung 1964 und fragt dabei nach dem politischen Selbstverständnis der Nationaldemokratinnen in unterschiedlichen zeitgeschichtlichen Zusammenhängen. Sie zeigt, dass deren nationalistischer „Kampf für Deutschland“ immer auch mit einem innerparteilichen Ringen um weibliche Handlungsmacht in der stark männlich dominierten extremen Rechten einherging.

Bei der historischen Betrachtung extrem rechter Parteien gerät meist aus dem Blick, dass auch Frauen dort schon immer einen aktiven Part gespielt haben. So auch in der NPD, deren Geschichte hier zum ersten Mal in weiblicher Perspektive aufgearbeitet wird. Die einst aktivste Partei am rechten Rand bot insbesondere ehemaligen Nationalsozialistinnen vielfältige Betätigungsfelder, ob in den Parteistrukturen, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der ideologischen Zuarbeit oder als Abgeordnete in den Landtagen der Bundesrepublik. Valérie Dubslaff untersucht die personellen, politischen und ideologischen Entwicklungen der NPD seit ihrer Gründung 1964 und fragt dabei nach dem politischen Selbstverständnis der Nationaldemokratinnen in unterschiedlichen zeitgeschichtlichen Zusammenhängen. Sie zeigt, dass deren nationalistischer „Kampf für Deutschland“ immer auch mit einem innerparteilichen Ringen um weibliche Handlungsmacht in der stark männlich dominierten extremen Rechten einherging.

n des NS-Staats und des Vichy-Regimes: der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) in Deutschland und des Secours national in Frankreich.

n des NS-Staats und des Vichy-Regimes: der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) in Deutschland und des Secours national in Frankreich. Migration bestimmt nun schon seit einiger Zeit die politischen und gesellschaftlichen Debatten in Europa – und daran wird sich in naher Zukunft wohl auch nichts ändern. Schon vor den als krisenhaft wahrgenommenen Ereignissen im Jahr 2015 war allerdings deutlich geworden, dass die europäischen Migrationsgesellschaften des 21. Jahrhunderts, die hauptsächlich durch die so genannte „Gastarbeitermigration“ nach dem Zweiten Weltkrieg transformiert worden waren, die Perspektive der Migration und die Erfahrungen und Erinnerungen von MigrantInnen nicht oder höchstens unzureichend in ihre „kollektiven Gedächtnisse“ integriert haben, Migration und MigrantInnen in den Infrastrukturen des „kollektiven Gedächtnisses“ (Archive, Museen) wie in den hegemonialen historischen Narrativen nicht sichtbar sind und keine Stimme besitzen.

Migration bestimmt nun schon seit einiger Zeit die politischen und gesellschaftlichen Debatten in Europa – und daran wird sich in naher Zukunft wohl auch nichts ändern. Schon vor den als krisenhaft wahrgenommenen Ereignissen im Jahr 2015 war allerdings deutlich geworden, dass die europäischen Migrationsgesellschaften des 21. Jahrhunderts, die hauptsächlich durch die so genannte „Gastarbeitermigration“ nach dem Zweiten Weltkrieg transformiert worden waren, die Perspektive der Migration und die Erfahrungen und Erinnerungen von MigrantInnen nicht oder höchstens unzureichend in ihre „kollektiven Gedächtnisse“ integriert haben, Migration und MigrantInnen in den Infrastrukturen des „kollektiven Gedächtnisses“ (Archive, Museen) wie in den hegemonialen historischen Narrativen nicht sichtbar sind und keine Stimme besitzen. Wer nach Zwangsarbeit in Hitlers Europa fragt, muss über die Organisation Todt (OT) sprechen. Als größte Bauorganisation des NS-Staats führte sie in allen deutsch besetzten Gebieten kriegswichtige Arbeiten aus und spannte in großem Umfang einheimische Arbeitskräfte und Firmen ein.

Wer nach Zwangsarbeit in Hitlers Europa fragt, muss über die Organisation Todt (OT) sprechen. Als größte Bauorganisation des NS-Staats führte sie in allen deutsch besetzten Gebieten kriegswichtige Arbeiten aus und spannte in großem Umfang einheimische Arbeitskräfte und Firmen ein. Le défi de la reconnaissance institutionnelle de l’islam est à l’ordre du jour en Allemagne depuis le début du XXIe siècle. Le dispositif régissant les relations entre l’État et les Églises, caractérisé par une reconnaissance de groupes religieux comme « corporations de droit public », par l’existence d’un impôt cultuel, par des cours de religion confessionnels dans les écoles publiques… est fort éloigné du dispositif français marqué par une stricte séparation des Églises et de l’État et par la laïcité scolaire. Il suffit pour s’en convaincre de mettre en parallèle la décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 27 janvier 2015 – autorisant les enseignantes de confession musulmane à porter un voile à l’école – et la loi française de mars 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques, qui interdit aux élèves le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. À travers une analyse de l’enseignement religieux islamique à l’école et de la théologie islamique à l’université en Allemagne, Sylvie Toscer-Angot réinterroge le dispositif traditionnel des relations entre l’État et les Églises chrétiennes outre-Rhin. Elle montre quels sont les enjeux et les difficultés pour étendre le système existant à l’islam et dans quelle mesure les réponses apportées dans les différents Länder sont le reflet de cultures particulières et de cadres constitutionnels et institutionnels spécifiques.

Le défi de la reconnaissance institutionnelle de l’islam est à l’ordre du jour en Allemagne depuis le début du XXIe siècle. Le dispositif régissant les relations entre l’État et les Églises, caractérisé par une reconnaissance de groupes religieux comme « corporations de droit public », par l’existence d’un impôt cultuel, par des cours de religion confessionnels dans les écoles publiques… est fort éloigné du dispositif français marqué par une stricte séparation des Églises et de l’État et par la laïcité scolaire. Il suffit pour s’en convaincre de mettre en parallèle la décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 27 janvier 2015 – autorisant les enseignantes de confession musulmane à porter un voile à l’école – et la loi française de mars 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques, qui interdit aux élèves le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. À travers une analyse de l’enseignement religieux islamique à l’école et de la théologie islamique à l’université en Allemagne, Sylvie Toscer-Angot réinterroge le dispositif traditionnel des relations entre l’État et les Églises chrétiennes outre-Rhin. Elle montre quels sont les enjeux et les difficultés pour étendre le système existant à l’islam et dans quelle mesure les réponses apportées dans les différents Länder sont le reflet de cultures particulières et de cadres constitutionnels et institutionnels spécifiques. Quels sont la nature, les thématiques et les enjeux des relations que les chambres de commerce allemandes et françaises ont nouées le long de leur frontière commune de la fin de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 1980 ? Ces relations présentent-elles des singularités au regard des rapports qu’entretiennent d’autres acteurs franco-allemands ? C’est à ces questions que répond l’ouvrage de Martial Libera. Pour ce faire, il retrace l’action internationale des compagnies frontalières, analyse leurs réseaux comme les moyens de leur influence et montre que les relations entre compagnies françaises et allemandes s’articulent à différentes échelles de décision : espace régional transfrontalier, espace national de part et d’autre du Rhin, espace européen, voire mondial. Dans cette optique, le livre met au jour l’approche originale, « par le bas », que les chambres de commerce ont de la construction européenne. Au croisement de l’histoire des relations internationales, de l’histoire politique et économique, de celle des représentations également, cette enquête débouche sur une étude stimulante et inédite d’une certaine « diplomatie patronale aux frontières ».

Quels sont la nature, les thématiques et les enjeux des relations que les chambres de commerce allemandes et françaises ont nouées le long de leur frontière commune de la fin de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 1980 ? Ces relations présentent-elles des singularités au regard des rapports qu’entretiennent d’autres acteurs franco-allemands ? C’est à ces questions que répond l’ouvrage de Martial Libera. Pour ce faire, il retrace l’action internationale des compagnies frontalières, analyse leurs réseaux comme les moyens de leur influence et montre que les relations entre compagnies françaises et allemandes s’articulent à différentes échelles de décision : espace régional transfrontalier, espace national de part et d’autre du Rhin, espace européen, voire mondial. Dans cette optique, le livre met au jour l’approche originale, « par le bas », que les chambres de commerce ont de la construction européenne. Au croisement de l’histoire des relations internationales, de l’histoire politique et économique, de celle des représentations également, cette enquête débouche sur une étude stimulante et inédite d’une certaine « diplomatie patronale aux frontières ». Since the 1970s, environmental issues have become a major concern for European citizens and thus for European politicians. In the same time frame the political sphere in Europe, and in particular within the European Union, has also been undergoing major transformations. Dealing with environmental issues over more than fifty years in a historical perspective enables us to gain a better understanding of these transformations, notably the emergence of a European public sphere and how this is changing decision-making processes. Drawing on recent research results from various disciplines, including history, sociology, law and political sciences, this volume addresses the methodological challenge of a European perspective on a transnational subject – one that is commonly distorted by a national prism. It shows how perceptions of the environment are increasingly converging and how these convergences of views across political or linguistic borders in the long run exert an undeniable influence not only on political debates but also on political decisions across Europe. Revealing European characteristics of perceptions, debates and policies, this volume contributes to a history of Europeanisation beyond the usual political turning points and limits.

Since the 1970s, environmental issues have become a major concern for European citizens and thus for European politicians. In the same time frame the political sphere in Europe, and in particular within the European Union, has also been undergoing major transformations. Dealing with environmental issues over more than fifty years in a historical perspective enables us to gain a better understanding of these transformations, notably the emergence of a European public sphere and how this is changing decision-making processes. Drawing on recent research results from various disciplines, including history, sociology, law and political sciences, this volume addresses the methodological challenge of a European perspective on a transnational subject – one that is commonly distorted by a national prism. It shows how perceptions of the environment are increasingly converging and how these convergences of views across political or linguistic borders in the long run exert an undeniable influence not only on political debates but also on political decisions across Europe. Revealing European characteristics of perceptions, debates and policies, this volume contributes to a history of Europeanisation beyond the usual political turning points and limits. Der Palais de la Porte Dorée wurde 1931 ursprünglich als Kolonialpalast für die Exposition coloniale internationale erbaut. Er hat seitdem verschiedene Museumstypen beherbergt und dient heute dem Musée nationale de l’histoire de l’immigration als Bleibe. Damit handelt es sich um einen doppelten Erinnerungsort: des Kolonialismus und der Immigration. Die kontinuierliche Entwicklung der ‘musealen Schichten’ des Palais erlaubt es Gwendolin Lübbecke, an diesem Ort die Veränderungen des Umgangs mit der kolonialen Vergangenheit von 1931 bis 2016/17 zu untersuchen. Entscheidend ist dabei die Frage nach den Bezügen zwischen Kolonialismus und Immigration, die von der heutigen Institution aufgemacht wird. Es zeigt sich eine bemerkenswerte Konstanz in der Inszenierung des Anderen /Fremden als nützlichem Beitrag zur nationalen (französischen) Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft – sowohl zu Zeiten des Kolonialmuseums als auch nach der Umgestaltung in ein Immigrationsmuseum. Obwohl die Definition des Anderen / Fremden selbst extremen Wandlungsprozessen unterworfen war, ist seine museale Inszenierung doch diesem konstanten Leitmotiv unterworfen.

Der Palais de la Porte Dorée wurde 1931 ursprünglich als Kolonialpalast für die Exposition coloniale internationale erbaut. Er hat seitdem verschiedene Museumstypen beherbergt und dient heute dem Musée nationale de l’histoire de l’immigration als Bleibe. Damit handelt es sich um einen doppelten Erinnerungsort: des Kolonialismus und der Immigration. Die kontinuierliche Entwicklung der ‘musealen Schichten’ des Palais erlaubt es Gwendolin Lübbecke, an diesem Ort die Veränderungen des Umgangs mit der kolonialen Vergangenheit von 1931 bis 2016/17 zu untersuchen. Entscheidend ist dabei die Frage nach den Bezügen zwischen Kolonialismus und Immigration, die von der heutigen Institution aufgemacht wird. Es zeigt sich eine bemerkenswerte Konstanz in der Inszenierung des Anderen /Fremden als nützlichem Beitrag zur nationalen (französischen) Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft – sowohl zu Zeiten des Kolonialmuseums als auch nach der Umgestaltung in ein Immigrationsmuseum. Obwohl die Definition des Anderen / Fremden selbst extremen Wandlungsprozessen unterworfen war, ist seine museale Inszenierung doch diesem konstanten Leitmotiv unterworfen. Il y a trente ans, le Mur de Berlin s’effondrait, presque sans bruit, sans violences. Avec lui, un monde prenait fin et se révélait au grand jour : le monde secret de la RDA, cette autre Allemagne, grandie à l’ombre de la dictature, sous la menace omniprésente de la Stasi. Comment vivait-on en Allemagne de l’Est dans les années 1970 ? Que pouvait être le quotidien au sein d’une société marquée par l’absence de libertés fondamentales, celles de parler, de se mouvoir, de s’exprimer? De l’école au supermarché, de l’entreprise aux immeubles en préfabriqué, ce sont neuf scènes de la vie en RDA que nous propose Emmanuel Droit. Il nous aide ainsi à comprendre ce que fut le projet politique est-allemand, ce laboratoire du socialisme d’État, construit sur les ruines du IIIe Reich, et qui prit fin au matin du 3 octobre 1990.

Il y a trente ans, le Mur de Berlin s’effondrait, presque sans bruit, sans violences. Avec lui, un monde prenait fin et se révélait au grand jour : le monde secret de la RDA, cette autre Allemagne, grandie à l’ombre de la dictature, sous la menace omniprésente de la Stasi. Comment vivait-on en Allemagne de l’Est dans les années 1970 ? Que pouvait être le quotidien au sein d’une société marquée par l’absence de libertés fondamentales, celles de parler, de se mouvoir, de s’exprimer? De l’école au supermarché, de l’entreprise aux immeubles en préfabriqué, ce sont neuf scènes de la vie en RDA que nous propose Emmanuel Droit. Il nous aide ainsi à comprendre ce que fut le projet politique est-allemand, ce laboratoire du socialisme d’État, construit sur les ruines du IIIe Reich, et qui prit fin au matin du 3 octobre 1990. Francophony became a political project in the last third of the 19th century, one that continued to operate until decolonization. The book examines the actors, ideas, and practices of language and language politics as a seismograph of French self-consciousness and as an instrument for maintaining politico-cultural order. This study focuses on the complex interplay between the French nation state, its empire, and international politics.

Francophony became a political project in the last third of the 19th century, one that continued to operate until decolonization. The book examines the actors, ideas, and practices of language and language politics as a seismograph of French self-consciousness and as an instrument for maintaining politico-cultural order. This study focuses on the complex interplay between the French nation state, its empire, and international politics. 30 Jahre nach dem Mauerfall, der das Ende der DDR einläutete und zum Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland vor nunmehr ebenfalls 30 Jahren führte, wird dieser Band in der Reihe der Abhandlungen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin veröffentlicht. In ihm sind Beiträge versammelt, die größtenteils auf Vorträge anlässlich einer internationalen Tagung zurückgehen, die von der Leibniz-Sozietät im September 2019 in Berlin veranstaltet worden ist.

30 Jahre nach dem Mauerfall, der das Ende der DDR einläutete und zum Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland vor nunmehr ebenfalls 30 Jahren führte, wird dieser Band in der Reihe der Abhandlungen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin veröffentlicht. In ihm sind Beiträge versammelt, die größtenteils auf Vorträge anlässlich einer internationalen Tagung zurückgehen, die von der Leibniz-Sozietät im September 2019 in Berlin veranstaltet worden ist.

Près de trente ans après sa disparition, la RDA est toujours présente au cinéma et à la télévision, notamment grâce à Good Bye, Lenin ! et La Vie des autres qui ont profondément marqué l’image que l’on se fait de la chute du mur de Berlin et de l’Allemagne communiste. Et pourtant ces succès internationaux n’ont jamais fait l’unanimité auprès de la population de l’ex-RDA. Comment alors expliquer qu’ils aient cristallisé la mémoire filmique et conduit à occulter une production tout aussi importante que variée ? Que nous disent aujourd’hui ces fictions, documentaires ou séries à propos des débats identitaires et mémoriels qui animent l’Allemagne depuis l’unification ? Comment certains films échappent-ils aux images figées et quasi iconiques de la RDA et de la société postsocialiste ? Cet ouvrage, qui propose une approche franco-allemande et donne la parole à des chercheurs et des professionnels, dresse le premier bilan en langue française sur la nature et l’évolution de cette production.

Près de trente ans après sa disparition, la RDA est toujours présente au cinéma et à la télévision, notamment grâce à Good Bye, Lenin ! et La Vie des autres qui ont profondément marqué l’image que l’on se fait de la chute du mur de Berlin et de l’Allemagne communiste. Et pourtant ces succès internationaux n’ont jamais fait l’unanimité auprès de la population de l’ex-RDA. Comment alors expliquer qu’ils aient cristallisé la mémoire filmique et conduit à occulter une production tout aussi importante que variée ? Que nous disent aujourd’hui ces fictions, documentaires ou séries à propos des débats identitaires et mémoriels qui animent l’Allemagne depuis l’unification ? Comment certains films échappent-ils aux images figées et quasi iconiques de la RDA et de la société postsocialiste ? Cet ouvrage, qui propose une approche franco-allemande et donne la parole à des chercheurs et des professionnels, dresse le premier bilan en langue française sur la nature et l’évolution de cette production.

Jean El Gammal (dir.), La France, l’Allemagne, l’Europe. Mélanges en l’honneur de Chantal Metzger, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2017, 357p.

Jean El Gammal (dir.), La France, l’Allemagne, l’Europe. Mélanges en l’honneur de Chantal Metzger, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2017, 357p.

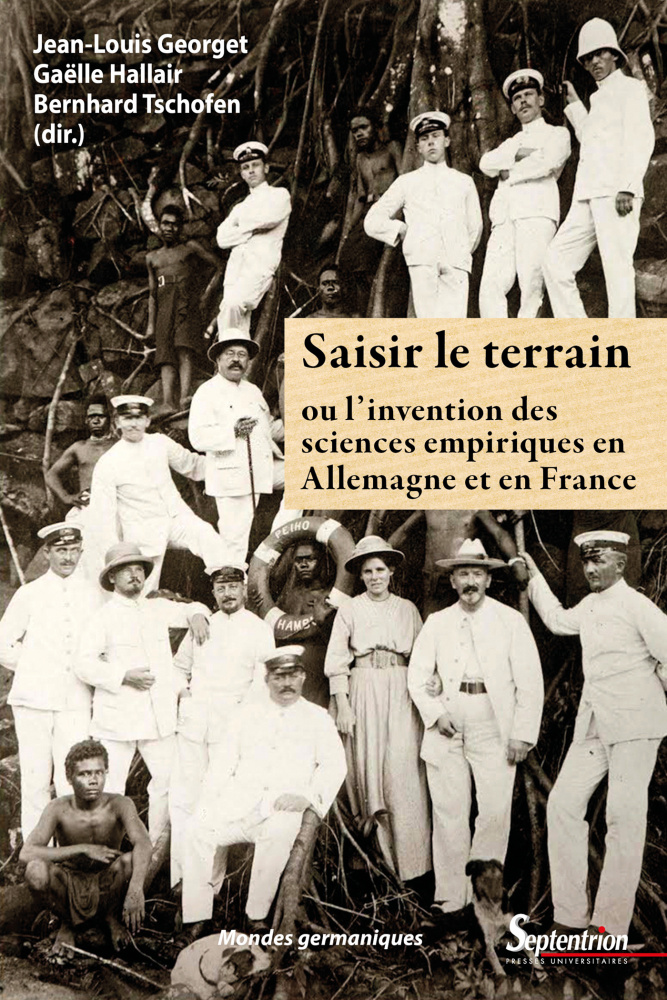

Au tournant des 19e et 20e siècles, le concept de terrain fit son apparition dans le domaine des sciences humaines et sociales tant en Allemagne qu’en France. Dans une situation de concurrence où de nouvelles disciplines essayaient à l’époque d’établir leur légitimité, la notion de terrain devenait une marque de scientificité indéniable. Si l’ethnologie, la géographie, la géologie, l’archéologie, la sociologie entretenaient un rapport étroit au « terrain » dans sa dimension spatiale, sociale et heuristique, elles le pratiquèrent de manière empirique avant d’en proposer une définition claire. Le présent ouvrage se propose d’explorer les différentes facettes de cette question centrale du terrain en l’envisageant dans ses rapports théoriques et expérimentaux, mais aussi dans ses méthodes et relais. Le succès de ce concept fut d’autant plus appuyé et couronné de succès que l’État sut très vite le mettre à son service en en faisant très précocement un outil politique majeur.

Au tournant des 19e et 20e siècles, le concept de terrain fit son apparition dans le domaine des sciences humaines et sociales tant en Allemagne qu’en France. Dans une situation de concurrence où de nouvelles disciplines essayaient à l’époque d’établir leur légitimité, la notion de terrain devenait une marque de scientificité indéniable. Si l’ethnologie, la géographie, la géologie, l’archéologie, la sociologie entretenaient un rapport étroit au « terrain » dans sa dimension spatiale, sociale et heuristique, elles le pratiquèrent de manière empirique avant d’en proposer une définition claire. Le présent ouvrage se propose d’explorer les différentes facettes de cette question centrale du terrain en l’envisageant dans ses rapports théoriques et expérimentaux, mais aussi dans ses méthodes et relais. Le succès de ce concept fut d’autant plus appuyé et couronné de succès que l’État sut très vite le mettre à son service en en faisant très précocement un outil politique majeur.