Der Rhein als politische Landschaft zwischen Deutschland und Frankreich 1815 – heute/

Le Rhin. Un espace partagé entre la France et l´Allemagne de 1815 à nos jours

Tagung des Deutsch‐französischen Historikerkomitees

Düsseldorf, 29. 9 – 1. 10 2016

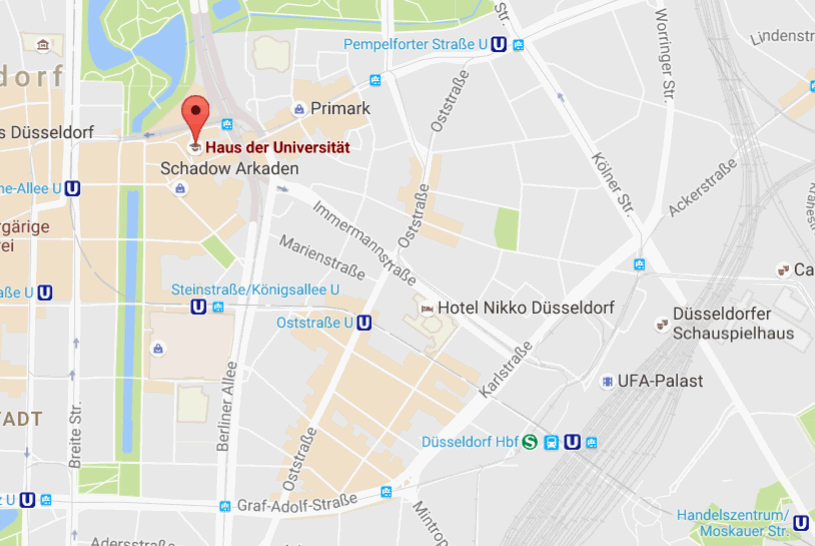

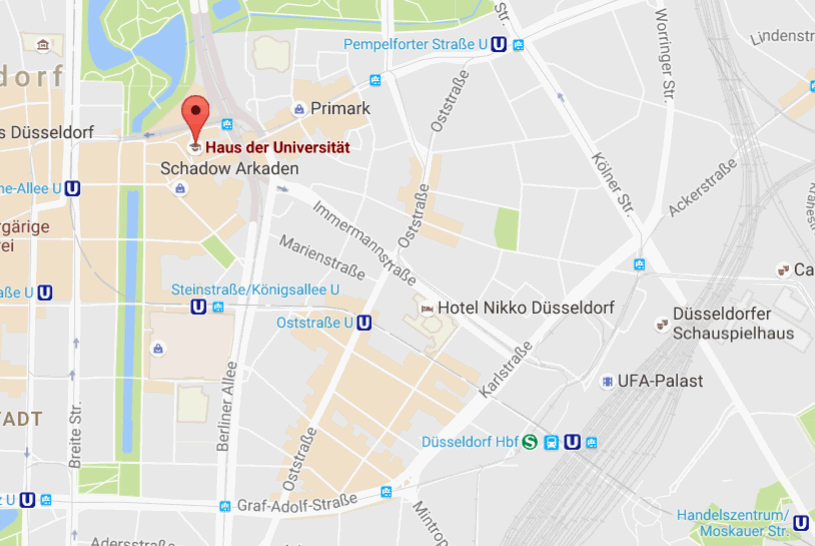

Haus der Universität

Schadowplatz 14

40212 Düsseldorf

Tel. 0049.211.811.0345

Donnerstag, 29. September 2016

14.00 Uhr: Eröffnung

Begrüßung Hélène Miard-Delacroix (Paris)/Guido Thiemeyer (Düsseldorf)

Sektion 1: Infrastrukturen am Rhein

(Sektionsleitung: Wilfried Loth, Essen)

14.30 Uhr: Nils Bennemann (Essen), Der Rhein als wissenschaftliche Kontaktzone 1815- 1880. Die badisch-französische Rheinkarte im internationalen Kontext.

15.00 Uhr: Jean-François Eck (Paris), La création du Port autonome de Strasbourg en 1926 : une manifestation française de puissance dans un espace rhénan interdépendant.

15.30 Uhr: Pause

16.00 Uhr: Fabrice Gireaud (Vechta), Der Eurodistrikt Straßburg-Ortenau – Ein Beispiel für die Probleme und Herausforderungen transnationaler Kooperation

16.30 Uhr: Sylvain Schirmann (Strasbourg), Qui régit le transport rhénan depuis 1945 ? Concurrence ou complémentarité entre les organisations internationales, les Etats et les acteurs privés sur le Rhin de 1945 à nos jours.

17.00 Uhr Gerhild Krebs (Saarbrücken), Vernunft der Pipeline. Bemerkungen zu einem deutschfranzösischen Werbefilm.

18.30 Uhr: Abendvortrag

François Walter (Genève) : Le Rhin comme figure paysagère de la nation

Anschließend: Buffet et Dégustation (offert par le Consulat Général de France, Düsseldorf)

Freitag, 30. September 2016

Sektion 2: Regionale deutsch-französische Kooperation im europäischen Kontext

(Sektionsleitung: Françoise Berger, Grenoble)

8.30 Uhr: Claudia Hiepel (Essen), Euroregionen am Rhein. Die « Relativierung » der Grenze durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit

9.00 Uhr: Martial Libera (Strasbourg), Les Relations entre les chambres de commerce françaises et allemandes sur le Rhin supérieur de 1945 aux années 1980 : entre coopération et confrontation

9.30 Uhr: Rainer Hudemann (Paris), Städte in der Rhein-Region. Brennpunkte transnationaler Konflikte und Verflechtung in Technik, Architektur, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur im 19. und 20. Jahrhundert

10.00 Uhr Pause

Sektion 3: Verständigung und Konflikt am Rhein

a) Neue Forschungen zur Rheinkrise von 1840

(Leitung: Anne Kwaschik, Berlin)

10.30 Uhr: Georg Mölich (Bonn), „Bewaffnete Sprache“. Beobachtungen zu deutschsprachigen

Texten im Kontext des Rheinkonfliktes 1840/41

11.00 Uhr: Stéphanie Krapoth (Besançon), Une crise musicale du Rhin ? Compositions évoquant le

fleuve autour de 1840

11.30 Uhr: Roberto Zaugg (Lausanne), „Das ist also der alte Rhein, von dem die Lieder singen…“

Literarisierte Identitätskonstruktionen und touristische Reisepraktiken im Tagebuch des preußischen

Offiziers Friedrich Wilhelm Oettinger im frühen 19. Jahrhundert.

12.00 Uhr: Pause (Mittagsimbiss)

b) Neue Forschungen zu den Krisen der 1920er Jahre

(Leitung: Jérôme Vaillant, Lille/Köln)

13.00 Uhr: Stefan Goch (Bochum), Die gegenseitige Wahrnehmung von Franzosen und Deutschen während der Ruhrbesetzung. Eine Fallstudie für den Raum Gelsenkirchen.

14.00 Uhr: Brigitte Braun (Trier),Der UFA-Kulturfilm „Der Rhein in Vergangenheit und Gegenwart“ (1922) und die Propaganda gegen die Rheinlandbesetzung.

14.30 Uhr: Karin Trieloff (Berlin), Das interalliiert besetzte Rheinland nach dem Ersten Weltkrieg. Zusammenhänge zwischen Lokal- und internationaler Geschichte.

15.00 Uhr: Pause

c) Neuere Forschungen zu Konflikt und Verständigung nach 1945

15.30 Uhr: Anne Marie Corbin (Rouen), „Die andere Wacht am Rhein“: Der Kampf gegen die Atomenergie in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts

16.00 Uhr: Friedhelm Boll (Bonn), Versöhnung am Rhein. Der Ansatz der katholischen Friedensbewegung Pax Christi

Buffet

18-21 Uhr Mitgliederversammlung des Deutsch-französischen Historikerkomitees

Samstag, 1. Oktober 2016

Sektion 4: Transnationale wirtschaftliche Verflechtung am Rhein

(Leitung: Guido Thiemeyer, Düsseldorf)

9.00 Uhr: Stefanie van de Kerkhof (Mannheim), Rhein, Maas oder Mosel? Die deutsche Schwerindustrie und ihre Expansionsstrategien bis zum Ende des Wilhelminischen Kaiserreiches

9.30 Uhr: Peter Friedemann (Bochum), Die Grubengesellschaft de la „Vieille Montagne“ auf dem Weg zum europäischen Marktführer: Zwischen Neutral-Moresnet und Rhein-Siegkreis 1816-1919.

10.00 Uhr: Pause

10.15 Uhr : Luc Jeanvoine (Strasbourg), La prise de possession de l´usine alsacienne de Graffenstaden en 1940 – 1944 par « Magdeburger Werkzeugmaschinenfabrik ». Origines et conséquences.

Ende der Tagung gegen 11.30 Uhr

Nachmittags: Gelegenheit zum Besuch der Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn: „Der Rhein. Eine europäische Fluss-Biographie“ und der Ausstellung „Bilderstrom. Der Rhein und die Fotografie 2016-1853“ im Rheinischen Landesmuseum in Bonn.

Télécharger la version imprimable du programme

Télécharger la version imprimable du programme

Voici le plan pour se rendre au colloque depuis la gare.

Personelle Veränderungen im Vorstand:

Personelle Veränderungen im Vorstand: Kolloquium 2018:

Kolloquium 2018:

François Roth était né le 16 février 1936 à Gien et venait de fêter ses 80 ans. De père mosellan et de mère berrichonne, il avait fait ses études à Orléans avant de «monter» à Paris. Il avait un temps envisagé de faire une carrière d’ingénieur-paysagiste, mais avait finalement choisi le métier d’historien, sans abandonner pour autant son amour de la nature et « cultiver son jardin » au sens propre du terme.

François Roth était né le 16 février 1936 à Gien et venait de fêter ses 80 ans. De père mosellan et de mère berrichonne, il avait fait ses études à Orléans avant de «monter» à Paris. Il avait un temps envisagé de faire une carrière d’ingénieur-paysagiste, mais avait finalement choisi le métier d’historien, sans abandonner pour autant son amour de la nature et « cultiver son jardin » au sens propre du terme.