16. Kolloquium des Deutsch-Französischen Historikerkomitees in Kooperation mit dem Deutschen Historischen Institut Paris

Gewalt im politischen Raum: Wahrnehmung, Diskurse, Emotionen in Deutschland, Frankreich und Europa (19.-21. Jahrhundert)

Deutsches Historisches Institut Paris, 8.-10.11.2023

So unterschiedlich die Formen und Praktiken der Gewalt sein mögen, so unterschiedlich können auch ihre Wahrnehmung und die Emotionen ausfallen, die sie hervorbringt. Gewalt kann Schmerz, Schrecken, Entsetzen und Trauer genauso erzeugen wie Gleichgültigkeit, Triumphgefühle oder Genugtuung. Die Frage, wie Gewalt wahrgenommen wird und welche Emotionen mit ihr verbunden sind, hängt von vielen Faktoren ab: davon, ob jemand auf der Seite der Opfer, der Täter:innen oder der Zeug:innen steht, davon, ob Gewalt als legitim oder illegitim empfunden wird oder davon, wie nah oder wie fern die Gewalt ist und in welcher Weise sie medial vermittelt wird. Ziel des Kolloquiums ist es, das komplexe Verhältnis von Gewaltausübung und Gewaltwahrnehmung im Kontext der deutsch-französischen Geschichte und davon erweiternd ausgehend im europäischen und dem damit verbundenen globalen Raum in den Blick zu nehmen.

Dr. Axel Dröber (DHI Paris), Dr. Valérie Dubslaff (Université Rennes 2/DFHK), Prof. Dr. Jörg Requate (Universität Kassel/DFHK)

Interessent:innen werden gebeten, den Titel ihres Vortrags, ein Abstract (maximal 500 Wörter) sowie ihren Lebenslauf (1 Seite) in deutscher, englischer oder französischer Sprache bis zum 31. Dezember 2022 in einer Datei per E-Mail an die Organisator:innen an folgende Adresse comitefrancoallemand(at)gmail.com zu richten. Doktorand:innen und Postdocs werden besonders aufgefordert, sich zu bewerben.

16e colloque du Comité franco-allemand des Historiens en coopération avec l’Institut historique allemand Paris

La violence dans l’espace politique : Perceptions, discours et émotions en Allemagne, en France et en Europe (XIXe-XXIe s.)

Institut historique allemand Paris, 8-10 novembre 2023

Les formes et les pratiques de la violence peuvent différer d’un contexte à l’autre, tout comme la perception et les émotions qu’elle suscite. La violence peut provoquer de la douleur, de la terreur, de l’horreur, de la tristesse ou au contraire générer de l’indifférence ou un sentiment de triomphe et de satisfaction. La perception et les émotions qu’elle induit dépendent de nombreux facteurs, notamment de la perspective adoptée (victimes, agresseurs ou témoins), de sa supposée légitimité ou illégitimité, de la distance temporelle et spatiale qui nous sépare d’elle ainsi que de sa médiatisation. La visée du colloque est ainsi d’interroger l’histoire complexe du rapport entre la pratique de la violence et sa perception dans l’espace franco-allemand et européen, espace considéré dans ses ramifications globales.

Organisation: Axel Dröber (DHI Paris), Valérie Dubslaff (Université Rennes 2/CFAH), Jörg Requate (Universität Kassel/CFAH)

Veuillez envoyer les propositions de communication (avec un titre et un résumé de 500 mots max.) et un CV (d’une page) en langue allemande, française ou anglaise jusqu’au 31 décembre 2022 en un seul fichier par mail au comité d’organisation (comitefrancoallemand(at)gmail.com). Les doctorant·e·s ou post-docs sont particulièrement encouragé·e·s à postuler.

L’exposition Face au nazisme. Le cas alsacien, organisée par Jérôme Schweitzer et Catherine Maurer, se tiendra à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg jusqu’au 15 janvier 2023.

L’exposition Face au nazisme. Le cas alsacien, organisée par Jérôme Schweitzer et Catherine Maurer, se tiendra à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg jusqu’au 15 janvier 2023. 20-21 octobre 2022 à l’Université de Bourgogne, Dijon

20-21 octobre 2022 à l’Université de Bourgogne, Dijon Cet ouvrage propose une histoire de la résistance et de l’opposition en République démocratique allemande (RDA) au prisme du média clandestin qu’est le tract. À partir d’un corpus inédit de 460 tracts, l’étude montre que la lutte pour la liberté d’expression et la conquête de l’espace public ont été des enjeux décisifs et continus de l’opposition entre 1949 et 1990. Ces sources nous renseignent sur les idées, les valeurs, les revendications, les stratégies argumentatives et les moyens d’action préconisés par plusieurs générations d’opposants, qui ont cherché, seuls ou en groupe, à combattre la dictature du SED ou à la réformer de l’intérieur.

Cet ouvrage propose une histoire de la résistance et de l’opposition en République démocratique allemande (RDA) au prisme du média clandestin qu’est le tract. À partir d’un corpus inédit de 460 tracts, l’étude montre que la lutte pour la liberté d’expression et la conquête de l’espace public ont été des enjeux décisifs et continus de l’opposition entre 1949 et 1990. Ces sources nous renseignent sur les idées, les valeurs, les revendications, les stratégies argumentatives et les moyens d’action préconisés par plusieurs générations d’opposants, qui ont cherché, seuls ou en groupe, à combattre la dictature du SED ou à la réformer de l’intérieur. Der Erste Weltkrieg darf nicht nur als die « Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts » gesehen werden, sondern auch als eine fundamentale Grunderfahrung für die zukünftige Führungselite der DDR. Der Krieg hat ihren Leib und ihre Weltanschauung geprägt. Wie relevant war diese Erfahrung für die politischen Kämpfe der Weimarer Republik und den Widerstand unter dem Nationalsozialismus?

Der Erste Weltkrieg darf nicht nur als die « Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts » gesehen werden, sondern auch als eine fundamentale Grunderfahrung für die zukünftige Führungselite der DDR. Der Krieg hat ihren Leib und ihre Weltanschauung geprägt. Wie relevant war diese Erfahrung für die politischen Kämpfe der Weimarer Republik und den Widerstand unter dem Nationalsozialismus? Le colloque Migration, exil, diasporas, au prisme de la rupture vient clore le programme de recherche « Ruptures » (2017-2022) du centre de recherche Humanités et sociétés (CHUS). En travaillant à diverses échelles spatiales et temporelles, l’on se propose d’élaborer une réflexion théorique et empirique autour des phénomènes d’éclatement et de reconfigurations identitaires en migration, en exil et en diaspora. Il s’agit d’identifier les enjeux politiques et sociaux de l’enracinement ou du déracinement, et d’examiner la résilience des territoires, des individus et des sociétés à l’aune des mutations induites par les mobilités contraintes ou choisies. Plus profondément, on explorera la réalité et/ou la dimension de la rupture, les obstacles à la rupture totale, voire même la « contre-rupture ».

Le colloque Migration, exil, diasporas, au prisme de la rupture vient clore le programme de recherche « Ruptures » (2017-2022) du centre de recherche Humanités et sociétés (CHUS). En travaillant à diverses échelles spatiales et temporelles, l’on se propose d’élaborer une réflexion théorique et empirique autour des phénomènes d’éclatement et de reconfigurations identitaires en migration, en exil et en diaspora. Il s’agit d’identifier les enjeux politiques et sociaux de l’enracinement ou du déracinement, et d’examiner la résilience des territoires, des individus et des sociétés à l’aune des mutations induites par les mobilités contraintes ou choisies. Plus profondément, on explorera la réalité et/ou la dimension de la rupture, les obstacles à la rupture totale, voire même la « contre-rupture ». Bei der historischen Betrachtung extrem rechter Parteien gerät meist aus dem Blick, dass auch Frauen dort schon immer einen aktiven Part gespielt haben. So auch in der NPD, deren Geschichte hier zum ersten Mal in weiblicher Perspektive aufgearbeitet wird. Die einst aktivste Partei am rechten Rand bot insbesondere ehemaligen Nationalsozialistinnen vielfältige Betätigungsfelder, ob in den Parteistrukturen, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der ideologischen Zuarbeit oder als Abgeordnete in den Landtagen der Bundesrepublik. Valérie Dubslaff untersucht die personellen, politischen und ideologischen Entwicklungen der NPD seit ihrer Gründung 1964 und fragt dabei nach dem politischen Selbstverständnis der Nationaldemokratinnen in unterschiedlichen zeitgeschichtlichen Zusammenhängen. Sie zeigt, dass deren nationalistischer „Kampf für Deutschland“ immer auch mit einem innerparteilichen Ringen um weibliche Handlungsmacht in der stark männlich dominierten extremen Rechten einherging.

Bei der historischen Betrachtung extrem rechter Parteien gerät meist aus dem Blick, dass auch Frauen dort schon immer einen aktiven Part gespielt haben. So auch in der NPD, deren Geschichte hier zum ersten Mal in weiblicher Perspektive aufgearbeitet wird. Die einst aktivste Partei am rechten Rand bot insbesondere ehemaligen Nationalsozialistinnen vielfältige Betätigungsfelder, ob in den Parteistrukturen, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der ideologischen Zuarbeit oder als Abgeordnete in den Landtagen der Bundesrepublik. Valérie Dubslaff untersucht die personellen, politischen und ideologischen Entwicklungen der NPD seit ihrer Gründung 1964 und fragt dabei nach dem politischen Selbstverständnis der Nationaldemokratinnen in unterschiedlichen zeitgeschichtlichen Zusammenhängen. Sie zeigt, dass deren nationalistischer „Kampf für Deutschland“ immer auch mit einem innerparteilichen Ringen um weibliche Handlungsmacht in der stark männlich dominierten extremen Rechten einherging. – Les avatars du juvélinisme allemand 1896-1945,

– Les avatars du juvélinisme allemand 1896-1945,  Der Historiker, Politikwissenschaftler und Romanist Kolboom war früher mehr als zehn Jahre deutsch-französischer Programmdirektor in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und Gastprofessor für deutsche und französische Politik und Geschichte an der Universität von Montréal in Québec. Von 1994 bis 2012 hatte er an der TU Dresden einen romanistischen Lehrstuhl für Geschichte, Politik und Kultur der französischsprachigen Welt mit Schwerpunkt Frankreich und Kanada inne. Als er 2012 seine Dienstzeit an der TU Dresden beendete, ehrte ihn Frankreich mit dem Offiziersgrad des Nationalen Verdienstordens und die Bundesrepublik Deutschland mit dem Verdienstorden 1. Klasse.

Der Historiker, Politikwissenschaftler und Romanist Kolboom war früher mehr als zehn Jahre deutsch-französischer Programmdirektor in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und Gastprofessor für deutsche und französische Politik und Geschichte an der Universität von Montréal in Québec. Von 1994 bis 2012 hatte er an der TU Dresden einen romanistischen Lehrstuhl für Geschichte, Politik und Kultur der französischsprachigen Welt mit Schwerpunkt Frankreich und Kanada inne. Als er 2012 seine Dienstzeit an der TU Dresden beendete, ehrte ihn Frankreich mit dem Offiziersgrad des Nationalen Verdienstordens und die Bundesrepublik Deutschland mit dem Verdienstorden 1. Klasse.

n des NS-Staats und des Vichy-Regimes: der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) in Deutschland und des Secours national in Frankreich.

n des NS-Staats und des Vichy-Regimes: der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) in Deutschland und des Secours national in Frankreich. Migration bestimmt nun schon seit einiger Zeit die politischen und gesellschaftlichen Debatten in Europa – und daran wird sich in naher Zukunft wohl auch nichts ändern. Schon vor den als krisenhaft wahrgenommenen Ereignissen im Jahr 2015 war allerdings deutlich geworden, dass die europäischen Migrationsgesellschaften des 21. Jahrhunderts, die hauptsächlich durch die so genannte „Gastarbeitermigration“ nach dem Zweiten Weltkrieg transformiert worden waren, die Perspektive der Migration und die Erfahrungen und Erinnerungen von MigrantInnen nicht oder höchstens unzureichend in ihre „kollektiven Gedächtnisse“ integriert haben, Migration und MigrantInnen in den Infrastrukturen des „kollektiven Gedächtnisses“ (Archive, Museen) wie in den hegemonialen historischen Narrativen nicht sichtbar sind und keine Stimme besitzen.

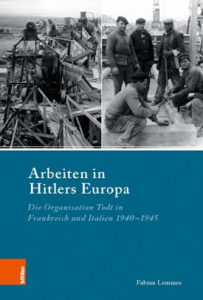

Migration bestimmt nun schon seit einiger Zeit die politischen und gesellschaftlichen Debatten in Europa – und daran wird sich in naher Zukunft wohl auch nichts ändern. Schon vor den als krisenhaft wahrgenommenen Ereignissen im Jahr 2015 war allerdings deutlich geworden, dass die europäischen Migrationsgesellschaften des 21. Jahrhunderts, die hauptsächlich durch die so genannte „Gastarbeitermigration“ nach dem Zweiten Weltkrieg transformiert worden waren, die Perspektive der Migration und die Erfahrungen und Erinnerungen von MigrantInnen nicht oder höchstens unzureichend in ihre „kollektiven Gedächtnisse“ integriert haben, Migration und MigrantInnen in den Infrastrukturen des „kollektiven Gedächtnisses“ (Archive, Museen) wie in den hegemonialen historischen Narrativen nicht sichtbar sind und keine Stimme besitzen. Wer nach Zwangsarbeit in Hitlers Europa fragt, muss über die Organisation Todt (OT) sprechen. Als größte Bauorganisation des NS-Staats führte sie in allen deutsch besetzten Gebieten kriegswichtige Arbeiten aus und spannte in großem Umfang einheimische Arbeitskräfte und Firmen ein.

Wer nach Zwangsarbeit in Hitlers Europa fragt, muss über die Organisation Todt (OT) sprechen. Als größte Bauorganisation des NS-Staats führte sie in allen deutsch besetzten Gebieten kriegswichtige Arbeiten aus und spannte in großem Umfang einheimische Arbeitskräfte und Firmen ein. La principale réussite des années d’entre-deux-guerres fut probablement une certaine relance économique, y compris l’expansion de l’Etat providence. Malgré des différences significatives entre les divers pays européens, la « démocratie sociale » devint à travers l’Europe le terme regroupant de nombreux traits de ce que nous définissons aujourd’hui par « Etat providence démocratique ». Dans ce contexte, le colloque abordera les questions suivantes : Quel était l’impact du discours économique et de celui de la politique de protection sociale en particulier sur les liens entre la population et la démocratie ? Comment se sont articulées, au plus tard depuis le début de la crise économique mondiale de la fin des années 1920, les critiques adressées à la démocratie et celles adressées à la théorie économique du libéralisme classique ? De quelle manière les ennemis décidés de la démocratie libérale se sont-ils aussi emparés de l’argument de la protection sociale pour établir des systèmes autoritaires, voire des dictatures ?

La principale réussite des années d’entre-deux-guerres fut probablement une certaine relance économique, y compris l’expansion de l’Etat providence. Malgré des différences significatives entre les divers pays européens, la « démocratie sociale » devint à travers l’Europe le terme regroupant de nombreux traits de ce que nous définissons aujourd’hui par « Etat providence démocratique ». Dans ce contexte, le colloque abordera les questions suivantes : Quel était l’impact du discours économique et de celui de la politique de protection sociale en particulier sur les liens entre la population et la démocratie ? Comment se sont articulées, au plus tard depuis le début de la crise économique mondiale de la fin des années 1920, les critiques adressées à la démocratie et celles adressées à la théorie économique du libéralisme classique ? De quelle manière les ennemis décidés de la démocratie libérale se sont-ils aussi emparés de l’argument de la protection sociale pour établir des systèmes autoritaires, voire des dictatures ? Le défi de la reconnaissance institutionnelle de l’islam est à l’ordre du jour en Allemagne depuis le début du XXIe siècle. Le dispositif régissant les relations entre l’État et les Églises, caractérisé par une reconnaissance de groupes religieux comme « corporations de droit public », par l’existence d’un impôt cultuel, par des cours de religion confessionnels dans les écoles publiques… est fort éloigné du dispositif français marqué par une stricte séparation des Églises et de l’État et par la laïcité scolaire. Il suffit pour s’en convaincre de mettre en parallèle la décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 27 janvier 2015 – autorisant les enseignantes de confession musulmane à porter un voile à l’école – et la loi française de mars 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques, qui interdit aux élèves le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. À travers une analyse de l’enseignement religieux islamique à l’école et de la théologie islamique à l’université en Allemagne, Sylvie Toscer-Angot réinterroge le dispositif traditionnel des relations entre l’État et les Églises chrétiennes outre-Rhin. Elle montre quels sont les enjeux et les difficultés pour étendre le système existant à l’islam et dans quelle mesure les réponses apportées dans les différents Länder sont le reflet de cultures particulières et de cadres constitutionnels et institutionnels spécifiques.

Le défi de la reconnaissance institutionnelle de l’islam est à l’ordre du jour en Allemagne depuis le début du XXIe siècle. Le dispositif régissant les relations entre l’État et les Églises, caractérisé par une reconnaissance de groupes religieux comme « corporations de droit public », par l’existence d’un impôt cultuel, par des cours de religion confessionnels dans les écoles publiques… est fort éloigné du dispositif français marqué par une stricte séparation des Églises et de l’État et par la laïcité scolaire. Il suffit pour s’en convaincre de mettre en parallèle la décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 27 janvier 2015 – autorisant les enseignantes de confession musulmane à porter un voile à l’école – et la loi française de mars 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques, qui interdit aux élèves le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. À travers une analyse de l’enseignement religieux islamique à l’école et de la théologie islamique à l’université en Allemagne, Sylvie Toscer-Angot réinterroge le dispositif traditionnel des relations entre l’État et les Églises chrétiennes outre-Rhin. Elle montre quels sont les enjeux et les difficultés pour étendre le système existant à l’islam et dans quelle mesure les réponses apportées dans les différents Länder sont le reflet de cultures particulières et de cadres constitutionnels et institutionnels spécifiques. Quels sont la nature, les thématiques et les enjeux des relations que les chambres de commerce allemandes et françaises ont nouées le long de leur frontière commune de la fin de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 1980 ? Ces relations présentent-elles des singularités au regard des rapports qu’entretiennent d’autres acteurs franco-allemands ? C’est à ces questions que répond l’ouvrage de Martial Libera. Pour ce faire, il retrace l’action internationale des compagnies frontalières, analyse leurs réseaux comme les moyens de leur influence et montre que les relations entre compagnies françaises et allemandes s’articulent à différentes échelles de décision : espace régional transfrontalier, espace national de part et d’autre du Rhin, espace européen, voire mondial. Dans cette optique, le livre met au jour l’approche originale, « par le bas », que les chambres de commerce ont de la construction européenne. Au croisement de l’histoire des relations internationales, de l’histoire politique et économique, de celle des représentations également, cette enquête débouche sur une étude stimulante et inédite d’une certaine « diplomatie patronale aux frontières ».

Quels sont la nature, les thématiques et les enjeux des relations que les chambres de commerce allemandes et françaises ont nouées le long de leur frontière commune de la fin de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 1980 ? Ces relations présentent-elles des singularités au regard des rapports qu’entretiennent d’autres acteurs franco-allemands ? C’est à ces questions que répond l’ouvrage de Martial Libera. Pour ce faire, il retrace l’action internationale des compagnies frontalières, analyse leurs réseaux comme les moyens de leur influence et montre que les relations entre compagnies françaises et allemandes s’articulent à différentes échelles de décision : espace régional transfrontalier, espace national de part et d’autre du Rhin, espace européen, voire mondial. Dans cette optique, le livre met au jour l’approche originale, « par le bas », que les chambres de commerce ont de la construction européenne. Au croisement de l’histoire des relations internationales, de l’histoire politique et économique, de celle des représentations également, cette enquête débouche sur une étude stimulante et inédite d’une certaine « diplomatie patronale aux frontières ».